Impôt et taxes

Politique fiscale pour les riches : stoppée par des référendums

Ce qu’il reste aux ménages pour vivre ne dépend pas seulement de leur salaire ou de leur revenu du capital, mais aussi des impôts et des taxes. Or, leur poids varie en fonction de la catégorie de revenus. Le peuple suisse a inscrit dans la Constitution fédérale que les hauts revenus et les grandes fortunes doivent payer proportionnellement davantage d’impôts que les bas revenus. Suivant ce principe de l’« imposition selon la capacité économique », l’impôt sur le revenu est progressif. Or, c’est l’inverse qui se produit avec les primes d’assurance-maladie. En effet, les primes par tête grèvent bien davantage les bas et moyens revenus, une partie étant toutefois compensée par les réductions de primes.

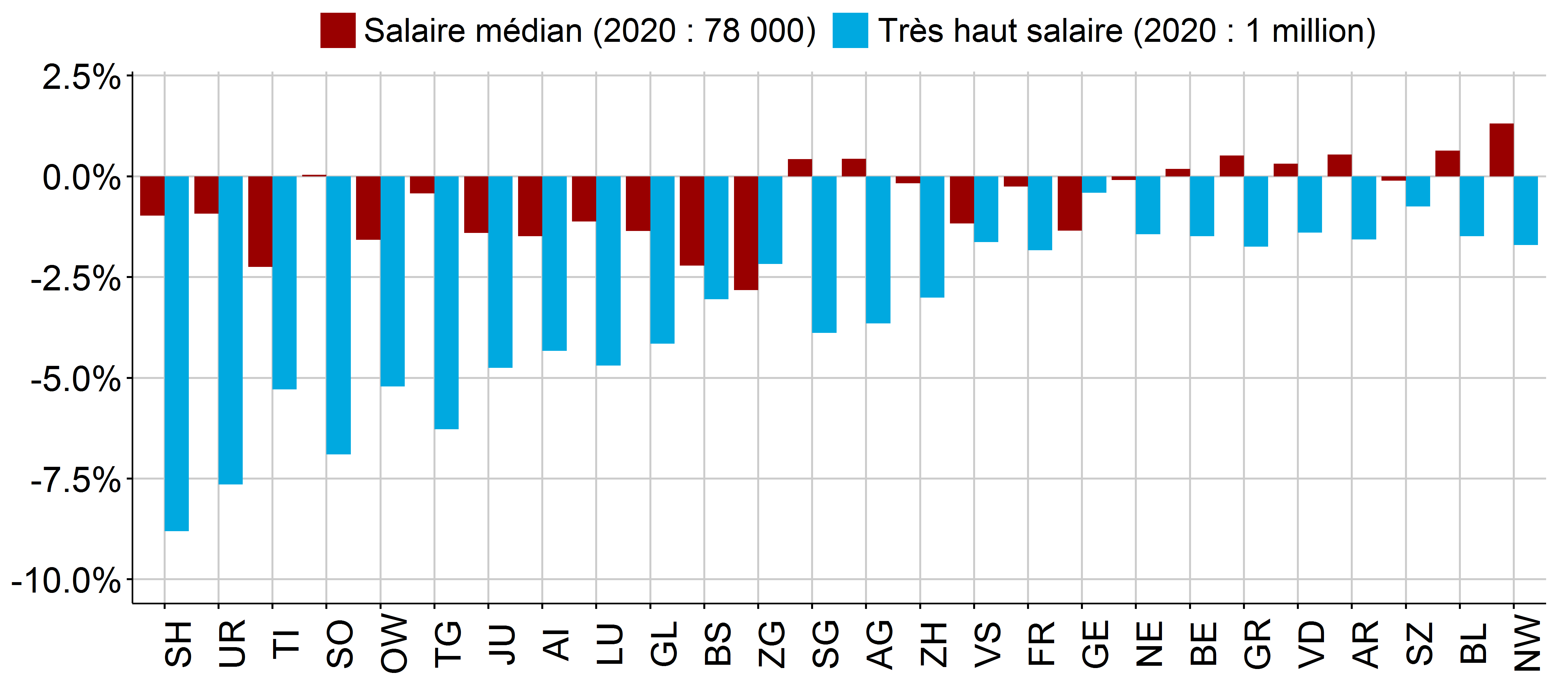

En particulier dans les années 2000, les impôts sur les hauts revenus, les fortunes et les héritages ont été fortement revus à la baisse – dans les cantons surtout. Une personne vivant seule dont le revenu atteint le million paie aujourd’hui plus de 30 000 francs d’impôts de moins qu’en l’an 2000. Bien que les hauts revenus affichent une progression supérieure à la moyenne, ils contribuent notablement moins au financement de la collectivité qu’au milieu des années 1980. En revanche, la situation n’a guère évolué pour la plupart des contribuables. Vers la fin des années 2000, l’on a mis fin à cette logique de baisse des impôts. Du fait notamment de la plus grande résistance de la population, qui a beaucoup moins bien accepté de nouvelles baisses d’impôts, les faisant échouer dans les urnes. Au niveau fédéral, tous les projets ont été rejetés. Un autre motif était la focalisation politique sur les impôts des entreprises. Notre pays étant contraint d’abandonner les régimes spéciaux cantonaux, la Confédération et les cantons ont dû ajuster l’imposition des entreprises.

Des baisses d’impôts inégales

En 2020, une personne vivant seule et percevant un salaire médian payait environ 13 % d’impôts sur son revenu, soit 10 140 francs. Soit (corrigé par l’évolution moyenne des salaires) presque autant qu’en 1984. Les impôts des hauts revenus ont en revanche fortement baissé.

Source : Charge fiscale en Suisse : chefs-lieux des cantons AFC, propres calculs, cf. annexe méthodologique

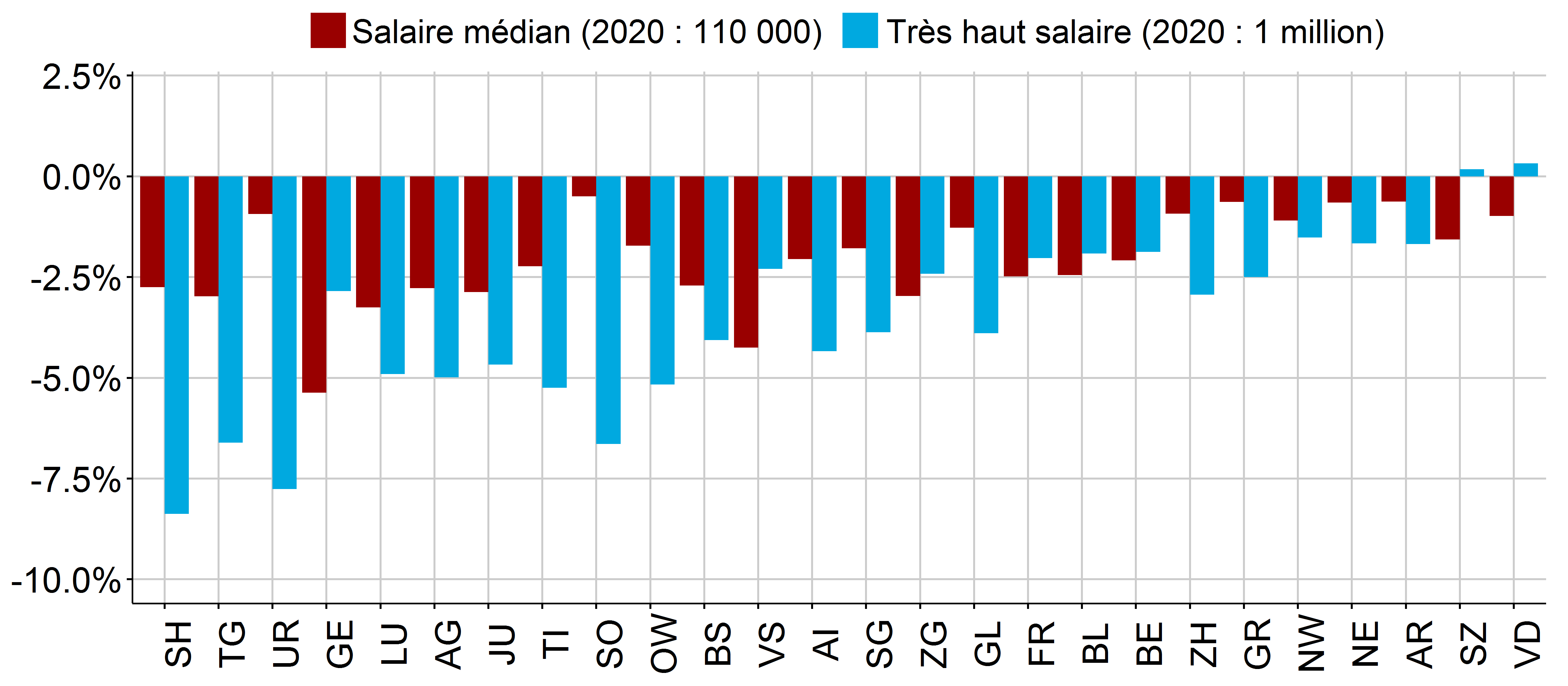

Comme le montre la figure 15, l’allègement est un peu plus régulier pour les familles. Ont surtout contribué à cette évolution au niveau fédéral : l’introduction de la déduction pour personnes mariées, l’augmentation de la déduction sur le deuxième revenu des époux (toutes deux en 2008) et l’introduction du barème parental (2011). Les cantons ont également pris des mesures d’allègement fiscal en faveur des familles avec enfants. Pourtant, en moyenne suisse, l’allègement des hauts revenus a pesé plus lourd. Pour ce qui des impôts fédéraux en particulier, la politique familiale via de nouvelles baisses d’impôts ne produit guère d’effet, car près de la moitié des familles avec enfants ne paient pas d’impôts du tout au niveau fédéral.

Une personne seule à Schaffhouse avec un revenu annuel d’un million de francs payait en 2020 plus de 8 points de pourcentage d’impôts sur le revenu de moins qu’en l’an 2000. Pour une personne touchant un salaire médian, les impôts ont diminué d’à peine un point de pourcentage.

Source : Charge fiscale en Suisse : chefs-lieux des cantons AFC, propres calculs, cf. annexe méthodologique

La politique, qui favorise un petit nombre de gros revenus, ne se reflète pas seulement dans les taux moyens de l’impôt sur le revenu présentés ici. En 2011, la deuxième réforme de la fiscalité des entreprises a notamment permis de réduire l’imposition des revenus de dividendes dans les cas de participations qualifiées, et d’exonérer d’impôt les apports en capitaux distribués (« réserves d’agios »). Ces avantages ont, eux aussi, permis aux gros revenus d’économiser des impôts. Les plus riches ont aussi été favorisés en matière de fortune et de successions (voir Lampart et al. 2015). Dans de nombreux cantons, ils ont largement profité d’une part de l’abolition des impôts sur les successions pour les descendants directs. D’autre part, les impôts sur la fortune – à l’instar des impôts sur le revenu – ont été plus fortement réduits à l’extrémité supérieure de la distribution.

Une famille soleuroise disposant d’un revenu annuel d’un million de francs payait sur son revenu, en 2020, 7,5 points de pourcentage d’impôts de moins qu’en l’an 2000. Pour une famille au salaire médian, les impôts ont baissé d’environ 2 points de pourcentage.

Source : Charge fiscale en Suisse : chefs-lieux des cantons AFC, propres calculs, cf. annexe méthodologique

Charge des primes-maladie : de moins en moins tolérable

Les primes d’assurance-maladie font maintenant partie des postes de dépenses récurrentes les plus importants pour de nombreux ménages. Pour 2023, il y aura à nouveau un choc des primes de 6,6 %. Un couple avec deux enfants devra pour la première fois payer 1000 francs par mois, même s’il a choisi un modèle HMO (franchise normale). Les primes moyennes ont plus que doublé depuis l’introduction en 1997 de la loi sur l’assurance-maladie actuellement en vigueur. Les primes d’assurance-maladie étant des primes par tête, elles ont fortement alourdi les charges, surtout pour les familles et les personnes à bas revenus. Pour atténuer la charge financière que représentent les primes pour les familles et les personnes à faible revenu, la Suisse prévoit des réductions de primes. Néanmoins depuis 1997, les cantons n’ont augmenté la réduction individuelle des primes par personne que d’un peu plus de 40 %. Les réductions n’ont donc de loin pas compensé la hausse des primes. Comme, en outre, les salaires moyens ont augmenté beaucoup plus lentement, les primes pèsent aujourd’hui beaucoup plus lourd sur le budget des ménages qu’avant le tournant du millénaire.

Les primes moyennes d’assurance-maladie ont augmenté de plus de 140 % en termes réels depuis 1997. En re-vanche, la réduction individuelle des primes (sans prestations complémentaires / aide sociale) n’a augmenté que d’un peu plus de 40 % et les salaires réels moyens de 15 % seulement.

Source : Statistique de l’assurance-maladie OFSP, div. statistiques OFS, propres calculs, cf. annexe méthodologique.

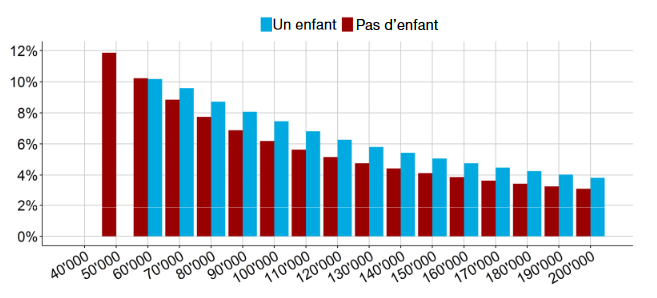

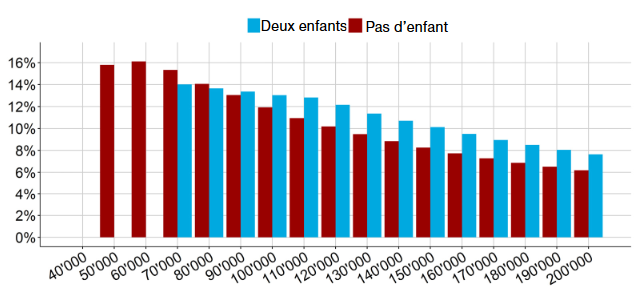

Lors de l’introduction de la loi sur l’assurance-maladie dans les années 1990, le Conseil fédéral avait promis que personne ne dépenserait plus de 8 % de son revenu imposable pour sa caisse-maladie. Les réductions de primes ont été introduites à cet effet. Cet objectif social de 8 % signifie que pour une famille avec deux enfants, les primes nettes ne doivent pas dépasser 4 à 6 % du revenu brut. La Confédération et les cantons se sont écartés de cet objectif il y a bien longtemps.

Énorme charge des primes en 2023 malgré les réductions

Aujourd’hui, le poids des primes est deux fois plus élevé. Après réductions des primes, les couples à bas et moyens revenus consacrent 13 à 15 % de leur revenu à leurs primes d’assurance-maladie (libre choix du médecin). Même s’ils choisissent un « modèle d’assurance alternatif » comme le HMO, le coût des primes reste supérieur à 10 %. Nos calculs ont été effectués avec la prime standard (libre choix du médecin et franchise de 300 francs). Certes, des franchises plus élevées abaissent les primes. Mais alors les ménages paient davantage de leur poche. Dans les modèles sans libre choix du médecin, les primes sont entre 10 et 15 % moins chères.

En 2023, une personne vivant seule (figure du haut) avec un enfant et un salaire annuel brut de 60 000 francs devra consacrer en moyenne 10 % de son revenu aux primes d’assurance-maladie (après déduction de la réduction des primes). Pour un couple (figure du bas) avec deux enfants et un salaire annuel brut de 70 000 francs, la charge des primes s’élève à 14 %.

Les deux graphiques indiquent la charge des primes pour les personnes qui ne touchent pas d’aide sociale. Pour celles qui touchent l’aide sociale, les primes sont prises en charge par les services sociaux.

Source : propres calculs, cf. annexe méthodologique

Par rapport à l’année 2000, la charge financière s’est considérablement alourdie pour tous les revenus, mais le plus fortement pour les bas revenus. Pour les familles monoparentales avec un enfant, la charge était toujours inférieure à 4 % en l’an 2000, mais elle dépasse aujourd’hui 10 % du revenu brut pour les bas revenus. Il en va de même pour les couples avec deux enfants : entre 2000 et 2019, le fardeau est passé de 4 à 12 % pour un revenu de 55 000 francs.

Les cantons épuisent la marge de manœuvre légale

La législation nationale stipule que les primes des enfants et des jeunes adultes vivant dans des ménages à revenus faibles ou moyens doivent être réduites d’au moins la moitié.

Début 2019, le Tribunal fédéral (8C_228/2018) avait décidé, en ce qui concerne le canton de Lucerne, que le plafond de revenus pour cette réduction de 50 % était fixé trop bas. Ainsi, de nombreuses personnes se voyaient refuser l’accès aux réductions de primes, alors qu’elles y auraient eu droit. En conséquence, le canton de Lucerne et d’autres ont relevé ce plafond. Les limites de revenu demeurent cependant trop basses dans plusieurs cantons, même avec une interprétation conservatrice de l’arrêt du Tribunal fédéral.

Il est également frappant de constater que le calcul de la réduction de 50 % est appliqué différemment selon les cantons. Ainsi, certains interprètent le droit minimal de telle sorte que la famille doit recevoir au total au moins la moitié des primes pour enfants, tandis que d’autres calculent la réduction séparément pour les enfants et les adultes.

Lire d’autres thèmes

Rester au courrant

Rester au courant

Contact

Union syndicale suisse (USS)

Monbijoustr. 61, 3007 Berne

tél. +41 (0)31 377 01 01