Salaires et revenus

L’écart salarial se creuse à nouveau

La plupart des gens en âge de travailler vivent de leur salaire et le montant de celui-ci détermine leur situation financière. Ces dernières années, l’évolution des salaires est une source de préoccupation. D’une part, les salaires bas et moyens ont baissé en termes réels. D’autre part, l’écart salarial s’est à nouveau accentué, alors qu’il avait un peu diminué après la crise financière.

Entre 2010 et 2016, les salaires faibles et moyens ont mieux progressé en termes réels que les 10 % de salaires supérieurs. Entre 2016 et 2022, seuls les 10 % les mieux rémunérés percevaient un meilleur salaire réel (économie globale, corrigé des prix).

Source : Enquête suisse sur la structure des salaires de l’OFS, ESPA, Statistique des salaires CCT de l’OFS, Indice suisse des prix à la consommation de l’OFS, calculs USS.

La baisse des salaires réels fait mal aux catégories salariales faibles et moyennes. En 2022, la reprise du renchérissement en particulier a réduit à néant les modestes hausses salariales de 2,8 et 3,7 % en termes nominaux intervenues entre 2016 et 2022. La perte avoisine les 700 francs par an pour ces deux catégories de salaire. Les « 10 % les plus bas » gagnent tout juste 4100 francs par mois (x 13) pour un plein temps. Le salaire médian dépasse de peu les 6200 francs.

L’évolution des salaires les plus élevés se révèle sensiblement différente. Alors que la crise financière avait stoppé l’aggravation de l’écart salarial, la tendance haussière a repris de plus belle depuis 2014. Comme si les rémunérations abusives n’avaient jamais fait l’objet de critiques. Entre 2014 et 2020, les «10 % supérieurs » ont vu leur salaire nominal croître de 7,2 %. Ils ont même monté en puissance pendant la crise du Covid. Et en 2021, à en croire l’ESPA, les salaires nominaux des « Directeurs, cadres de direction, gérants » ont prospéré de 4 % supplémentaires.

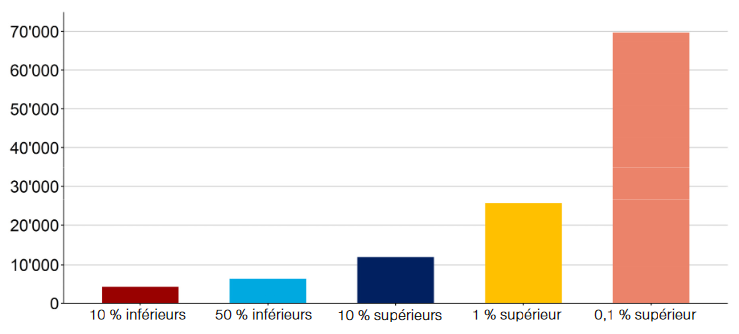

Il est clair que les travailleuses et travailleurs ne vivent pas tous sur la même planète économique. Les « 10 % supérieurs » touchent un salaire d’env. 11 000 francs par mois (x 13), soit presque trois fois plus que les « 10 % inférieurs ». Les 50 000 salarié-e-s, qui appartiennent au « 1 % supérieur », encaissent tous au moins 25 000 francs par mois. En moyenne, c’est même bien davantage : 45 000 francs par mois environ, selon la statistique des revenus AVS. Quant aux « 10 % inférieurs », soit un demi-million de travailleuses et travailleurs, ils touchent 4100 francs ou moins. Ces personnes gagnent en moyenne plutôt un peu moins, mais nous manquons de chiffres détaillés à ce sujet.

Des différences de salaire gigantesques

En 2020, le 1 % supérieur des salarié-e-s percevait un salaire mensuel de 25 000 francs ou plus. Le salaire des 0,1 % supérieur atteignait, voire dépassait, même 70 000 francs pendant que les 10 % inférieurs, soit un demi-million de salarié-e-s, subsistaient avec 4100 francs ou moins (salaires mensuels bruts standardisés à un plein temps).

Source : Enquête suisse sur la structure des salaires de l’OFS, Statistique des revenus AVS OFAS.

L’illustration ci-dessous montre que la fracture salariale s’est accentuée à nouveau. Durant la dizaine d’années écoulée, le nombre de personnes actives en Suisse qui ont le privilège d’encaisser un million ou un demi-million a, une nouvelle fois, fait un bond. La crise financière n’a interrompu ces excès salariaux que de façon passagère. Entre 2010 et 2020, le nombre de « millionnaires en salaire » a de nouveau connu une envolée, passant de 2621 à 3549. En 2020, 15 637 personnes percevaient un salaire annuel de 500 000 francs ou plus – contre 11 866 en 2010. La comparaison avec la période qui a précédé la flambée des excès salariaux au milieu des années 1990 ne manque pas d’intérêt. À l’époque, il y avait environ 300 salarié-e-s millionnaires.

En vingt ans, le nombre de salarié-e-s millionnaires a plus que triplé (aux prix de 2020). En 2020, env. 3500 personnes ont perçu un salaire annuel dépassant le million.

Source : Statistique des revenus AVS OFAS.

L’individualisation de la politique salariale conduit à des injustices

L’un des principaux moteurs de cette évolution est l’individualisation progressive de la politique salariale. Les bonus ont atteint un sommet en 2020, les entreprises faisant provisoirement preuve d’une légère retenue suite aux critiques émises à l’égard des rémunérations abusives. Les cadres et les hauts revenus profitent des bonus dans des proportions hors normes. Au début, les bonus étaient liés à l’évolution des résultats et du cours des actions. Or, quand la crise a fait baisser les cours, les rémunérations ont relativement peu changé. On prétendait ne pas pouvoir baisser les salaires des cadres sous peine de ne plus trouver de main-d’œuvre qualifiée. Pourtant, la performance de bon nombre de dirigeant-e-s était insuffisante. L’exemple le plus flagrant est celui de Credit Suisse, qui s’est retrouvé encore tout récemment dans de graves difficultés. Mais dans de nombreuses autres entreprises, la marche des affaires n’est pas meilleure que jadis sans les excès salariaux.

Figure 4 : Part des salarié-e-s qui empochent des bonus

Depuis les années 1990, dans le secteur privé, la part des employé-e-s (en équivalents plein temps) recevant un bonus a doublé.

Source : OFS Enquête suisse sur la structure des salaires, Gallusser (2022).

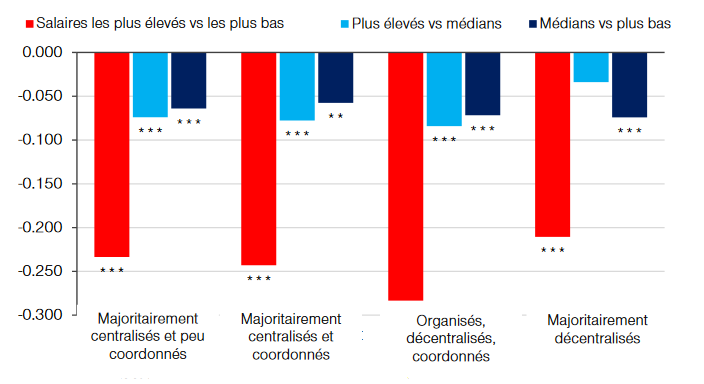

Moins d’inégalité et de sous-enchère grâce aux CCT

Les accords salariaux conclus dans le cadre des conventions collectives de travail (CCT) ces dernières années étaient souvent légèrement supérieurs à l’évolution générale des salaires (indice des salaires). Entre 2011 et 2021, les salaires CCT ont progressé en moyenne de 0,8 %, contre 0,6 % sur le plan global. L’absence de renchérissement ne permettant pas de faire passer des augmentations généralisées, 60 % des hausses salariales dans les CCT étaient individuelles. Les CCT ont pour effet de répartir les salaires de façon plus équilibrée et d’empêcher les entreprises de pratiquer la sous-enchère et autres abus. C’est ce que montre l’OCDE (2019) avec sa comparaison internationale de la situation.

Dans les régimes de CCT majoritairement centralisés et coordonnés, le rapport entre les 10 % de salaires les plus élevés et les 10 % les plus bas est inférieur de près de 25 points de pourcentage à celui constaté lorsque les négociations salariales sont individuelles. Salaires les plus bas : décile inférieur. Salaires moyens : médian. Salaires les plus élevés : décile supérieur. Remarque : significatif à un niveau de confiance de 99 % (***), significatif à un niveau de confiance de 95 % (**).

Source : OCDE (2019)

Le revenu mensuel de la moitié des femmes n’atteint pas 4470 francs

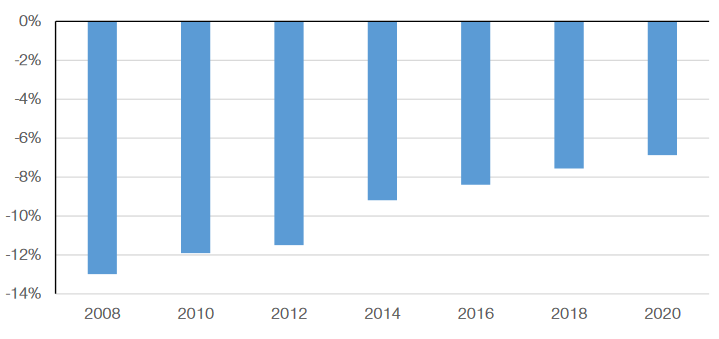

Les femmes gagnent toujours nettement moins que les hommes. Depuis 2012, le retard salarial des femmes par rapport aux hommes est resté pratiquement constant : les femmes ont en moyenne un salaire horaire inférieur d’environ 18 % à celui des hommes. Il faudra observer ces prochaines années les effets de la révision de la loi sur l’égalité, entrée en vigueur en 2020, qui impose des contrôles salariaux aux plus grandes entreprises. Nous nous félicitons que, grâce à l’engagement syndical, l’écart salarial entre les femmes et les hommes aux postes sans fonction hiérarchique ait diminué de presque la moitié ces dix dernières années. Les campagnes de sensibilisation et les salaires minimums CCT plus élevés ont amélioré la situation salariale des femmes.

Écart en pourcentage des salaires médians entre les femmes et les hommes sans fonction hiérarchique. Le retard des femmes en matière de salaire horaire médian a nettement diminué dans les professions sans fonction hiérarchique.

Source : OFS Enquête suisse sur la structure des salaires

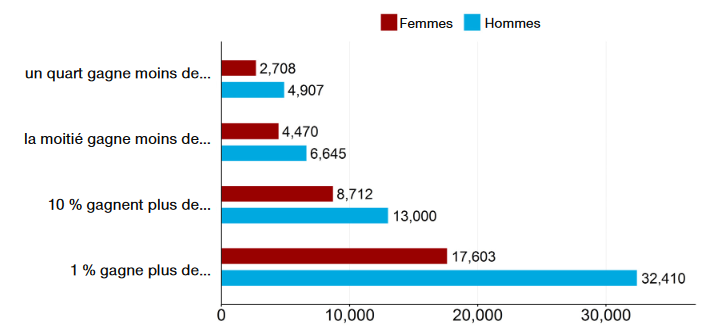

Mais comme les femmes travaillent beaucoup plus souvent à temps partiel et sont sous-représentées aux postes les mieux rémunérés, leurs revenus sont forcément bien inférieurs à ceux des hommes. La moitié des femmes gagnent moins de 4500 francs par mois. Chez les hommes, ce seuil se situe à 6645 francs. Si l’on additionne l’activité rémunérée et non rémunérée, les femmes et les hommes sont à peu près à égalité : environ 50 heures par semaine chacun. Néanmoins, les femmes travaillent près de 30 heures par semaine sans être rétribuées, et le rapport est inversé chez les hommes – 18 heures non rémunérées, 33 heures payées (selon l’enquête suisse sur la population active (ESPA) 2016, OFS)

Le 1 % de femmes les mieux payées gagne seulement à peu près la moitié de ce que gagne le 1 % le mieux appointé des hommes.

Seuil de revenu selon la statistique AVS. 10 % des femmes ont perçu en 2020 un salaire mensuel brut supérieur à 8712 francs, 90 % des femmes ont gagné moins (salaire soumis à l’AVS, brut).

Source : Statistique des revenus AVS OFAS

La situation des bas salaires ne s’est plus améliorée

La situation des bas salaires ne s’est malheureusement plus améliorée au cours de la décennie écoulée. 10,5 % de tous les emplois sont des « postes à bas salaire ». Un emploi à plein temps correspond à un salaire maximum de 4442 francs par mois (x12). Point positif : la proportion de ces postes à bas salaire a notablement diminué durant la décennie passée. Ce fut avant tout grâce à la campagne menée par les syndicats en faveur du salaire minimum « Pas de salaires inférieurs à 4000 francs ». La situation ne s’est cependant plus améliorée ces dernières années. Et ces chiffres ne tiennent pas encore compte des répercussions de la pandémie de Covid. L’on sait pourtant que les personnes actives aux revenus les plus faibles ont été particulièrement touchées puisqu’elles ont été plus souvent au chômage partiel et ne touchaient alors que 80 % de leur salaire. Bon nombre d’entre elles ont dû dépenser les économies péniblement constituées avec leur maigre salaire. Les femmes sont frappées de plein fouet :16,3 % d’entre elles ne touchent qu’un « bas salaire ».

La part des postes faiblement rémunérés, dont le salaire est inférieur aux deux tiers du salaire mensuel brut médian, s’est à nouveau accrue ces dernières années après le net recul obtenu par la campagne pour le salaire minimum.

Source : OFS Enquête suisse sur la structure des salaires.

Moins de pression sur les salaires grâce aux mesures d’accompagnement

Avec les CCT et les mesures d’accompagnement, les syndicats ont mis en place une protection très efficace contre la sous-enchère et la pression sur les salaires depuis le début des années 2000. Cette protection a passé avec succès un certain nombre de tests de résistance ces dernières années. Elle a été attaquée politiquement à plusieurs reprises, que ce soit par les conseillers fédéraux PLR Ignazio Cassis et Johann Schneider-Ammann lors des négociations de l’accord-cadre, ou encore au Parlement par la direction de l’UDC. S’y est ajoutée la forte surévaluation du franc, qui a rendu encore plus intéressant le recours à des entreprises détachant des employé-e-s « à meilleur marché ». Les contrôles de la comptabilité salariale révèlent régulièrement des salaires trop faibles dans une entreprise sur cinq environ. Les entreprises sont sanctionnées et priées de rectifier le tir. De ce fait seulement, les travailleuses et les travailleurs touchent chaque année env. 50 millions de francs en plus. Mais la protection des salaires produit aussi un effet indirect. Sachant qu’elles sont susceptibles d’être contrôlées et de devoir rendre des comptes, les entreprises versent de meilleurs salaires.

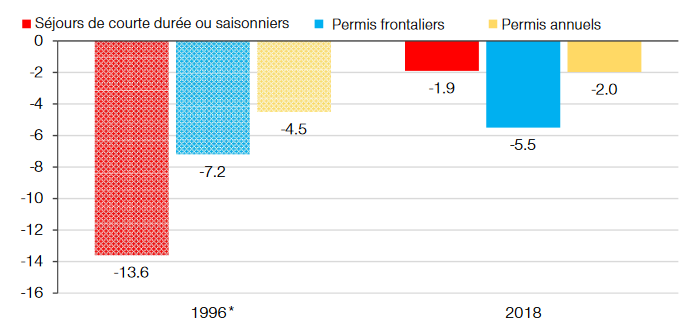

À caractéristiques égales, différence de salaire entre Suisses et ressortissant-e-s étrangers établis. Sous l’ancien régime du contingentement, les résident-e-s de courte durée gagnaient 13,6 % de moins, à travail égal. En 2018, l’écart n’était plus que de 1,9 %.

Source : OFS Enquête suisse sur la structure des salaires, 1996 : De Coulon et al. (2003), 2018 : SECO.

Pour beaucoup, faire un apprentissage n’en vaut pas la chandelle

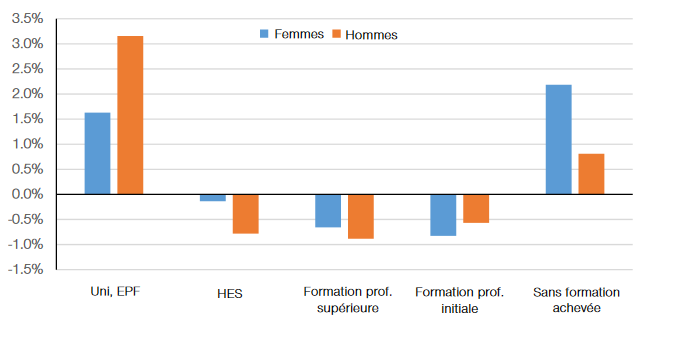

L’évolution salariale des personnes actives qui ont fait un apprentissage est préoccupante : leurs salaires réels ont baissé entre 2016 et 2020. Pourtant souvent, les salaires après un apprentissage sont tout sauf élevés. Un quart des salarié-e-s au bénéfice d’un apprentissage gagnent moins de 5000 francs par mois (à plein temps, x12). Tel est le cas des boulangers, des vendeurs, mais aussi des dessinateurs en bâtiment et d’autres. Compte tenu de la cherté des primes d’assurance-maladie et des loyers, le salaire avec un apprentissage suffit de moins en moins pour vivre. La question de savoir si le credo de la politique de la formation en Suisse – « l’apprentissage est la voie royale » – est encore valable se pose de manière toujours plus pressante. Pendant longtemps, il était évident qu’un apprentissage permettait de faire vivre une famille. Avec un salaire de 5000 francs, ce n’est pratiquement plus possible. De plus, et c’est nouveau, même pour celles et ceux qui suivent une formation professionnelle supérieure complémentaire ou qui optent pour une haute école spécialisée après l’apprentissage, les salaires n’ont plus augmenté ces dernières années.

Évolution des salaires réels selon le niveau de formation 2016-2020, employé-e-s sans fonction hiérarchique

Les patrons ne participent plus à la diminution du temps de travail

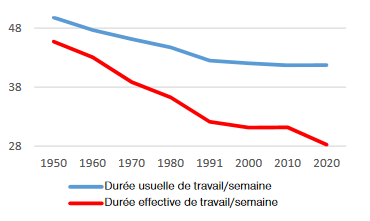

Les hausses de salaire insuffisantes, les taxes et les loyers élevés se ressentent sur-le-champ au niveau du porte-monnaie. Mais d’autres facteurs encore ont une incidence indirecte sur la situation économique. Le premier d’entre eux est le temps de travail. Jusqu’aux années 1990, les patrons réduisaient le temps de travail hebdomadaire de l’entreprise d’un peu plus d’une heure tous les dix ans, pour le même salaire. Depuis, il ne s’est presque plus rien passé. Pour un plein temps, il faut toujours travailler un peu plus de 41 heures par semaine. Mais bon nombre de travailleuses et de travailleurs ne peuvent pas travailler à plein temps puisqu’ils doivent s’occuper de personnes à charge, ou pour d’autres motifs. Ces personnes diminuent donc leur taux d’occupation et subissent une perte de salaire et de rente de retraite correspondante. Concrètement, cela signifie que les employeurs ne participent plus financièrement à la réduction du temps de travail, et que les travailleuses et travailleurs doivent en assumer les coûts seuls. Puisque la majeure partie de la prise en charge des proches est assumée par les femmes, les horaires de travail longs agissent comme des moteurs d’inégalité salariale entre les genres. Les femmes travaillent plus souvent à temps partiel que les hommes et elles en subissent des retombées sur leur carrière, leurs salaires et leurs retraites.

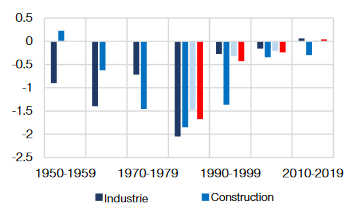

Depuis 1990, il n’y a plus guère eu de réductions du temps de travail dans les entreprises.

(variation par décennie en h/semaine)

Source : OFS

Jusqu’en 1990, le temps de travail s’est contracté d’un peu plus d’une heure tous les dix ans. Depuis 1990, la durée du travail diminue seulement parce que les salarié-e-s travaillent à temps partiel.

Source : OFS

La pression au travail s’accroît depuis des années. Aujourd’hui, près d’une personne active sur trois est « exténuée » voire « totalement épuisée ». Les raisons en sont multiples. La plupart du temps, les employeurs engagent trop peu de personnel, de sorte que le travail à accomplir excède les ressources des salarié-e-s. Ils déplorent aussi de plus en plus souvent que les patrons organisent mal le travail. Les managers étrangers à la branche et au métier perturbent plus qu’ils ne soutiennent.

En conséquence de quoi, de nombreux métiers voient déserter de façon prématurée un nombre croissant d’employé-e-s qualifiés, ce qui aggrave encore la situation. Ou alors, les salarié-e-s réduisent leur temps de travail avec une perte de revenus correspondante, si elles ou ils peuvent se le permettre. Dans le secteur de la santé, 40 % du personnel soignant quitte le métier prématurément.

Au lieu de résoudre ces problèmes, les employeurs lancent continuellement de nouvelles attaques contre la protection de la santé et des salarié-e-s. Ils veulent prolonger les horaires de travail, raccourcir les temps de pause ou parfois supprimer l’enregistrement du temps de travail.

Lire d’autres thèmes

Rester au courant

Rester au courant

Contact

Union syndicale suisse (USS)

Monbijoustr. 61, 3007 Berne

tél. +41 (0)31 377 01 01